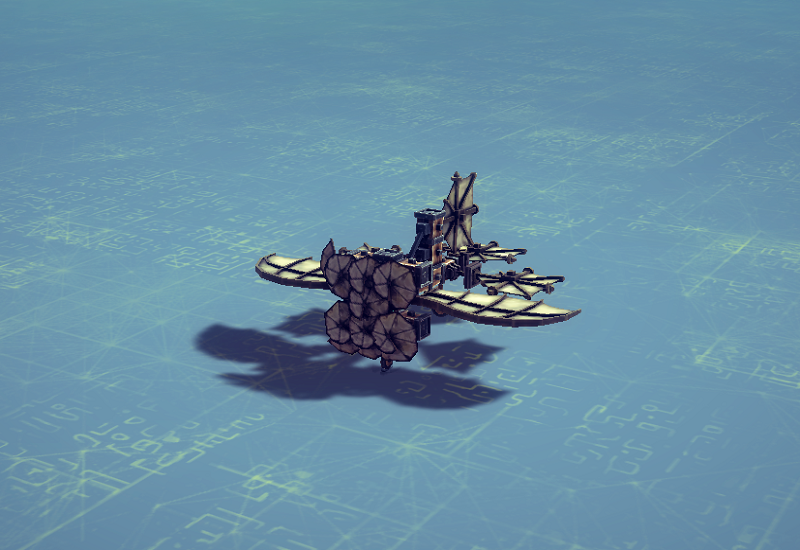

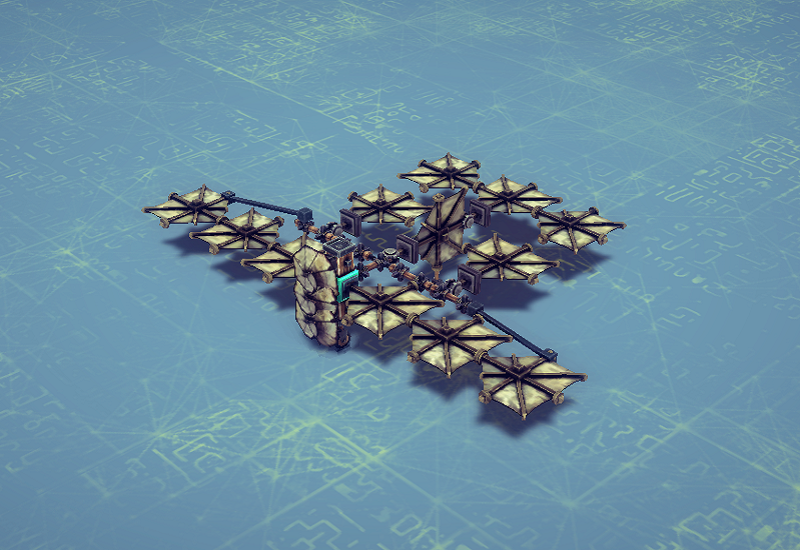

試作1号機(TEST)

本設計局初の航空機、多数の失敗作を経てようやく飛行に成功した機体だが、機体が左右に傾くと復元が不可能という致命的欠陥を持つ。

試作2号機(TEST-2)

1号機を継承し、機体を左右に傾ける機能を追加した機体。

これにより理論上は操縦自体は可能となったが、実際の操縦は非常に難しく、特に左右へ移動しようとすると高い確率で事故の原因となった。

低い操縦性を補うため、3基あるプロペラのうち1基が手動操作となったり、舵の効き具合が調整されたりと、などの工夫がされているが、根本的解決には至らなかった。

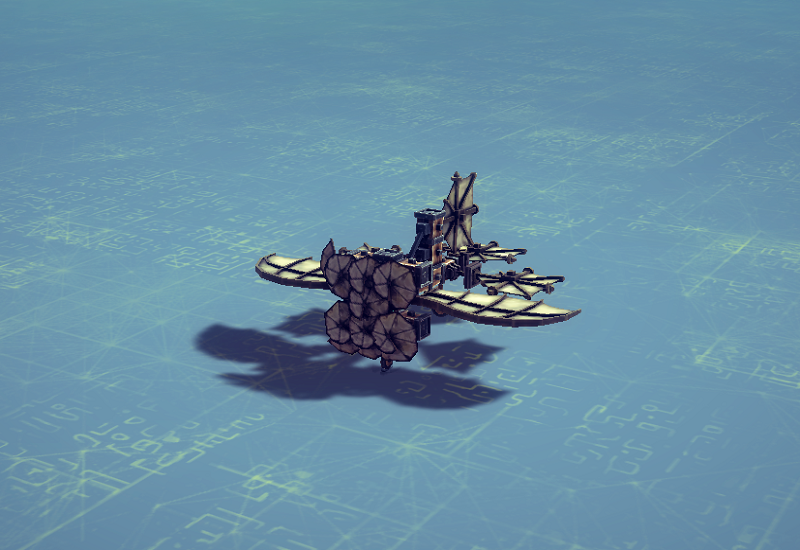

試作3号機(TEST-3)

2号機に熱気球を取り付けた試作機。

熱気球に操作性は一定の改善がなされているが、気球なのか航空機なのか良く分からない、妥協の産物。

静止はできないため、一応は航空機という扱い。

試作4号機(TEST-4)

完全新作機。プロペラの数を7基に増やし、ww2期の航空機の形を真似たことで、一定の操作性を確保した。

試作5号機(TEST-5)

4号機をベースに、機体姿勢の一部を自動コントロールしようと試みた機体。

機体自体は試作されたが、角度計が想定していた仕様と異なっていたため、開発が断念された。

試作6号機(TEST-6)

完全新作機。オスプレイを模した機体を開発しようと試みた機体。

試作の過程で、プロペラを横向きから上向きに変形しようとすると、その過程でバランスが著しく悪化することが判明し、最初からプロペラを上向きに設置する構造となった。

ヘリコプターじゃん。未完成。

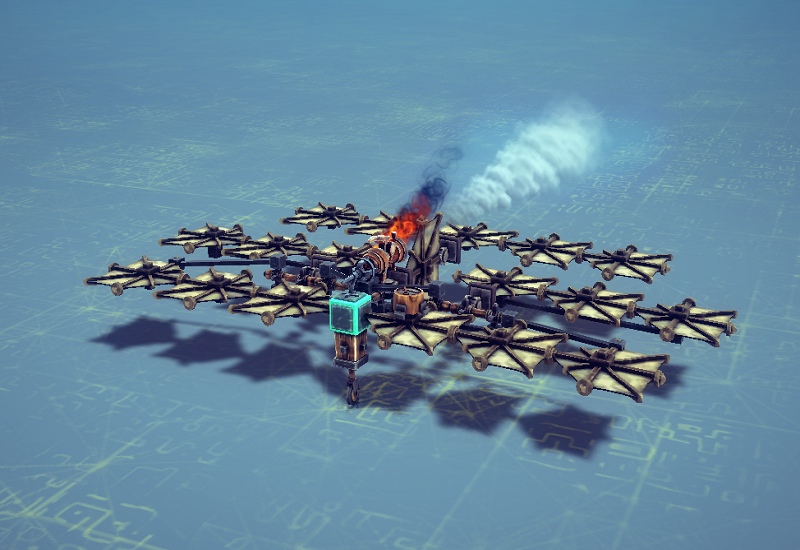

試作7号機(TEST-7)

4号機をベースに、爆撃装置の搭載を試みた機体。

爆撃試験には仮合格程度の実績を見せているが、操作性が悪く、気を抜くとすぐに墜落する。

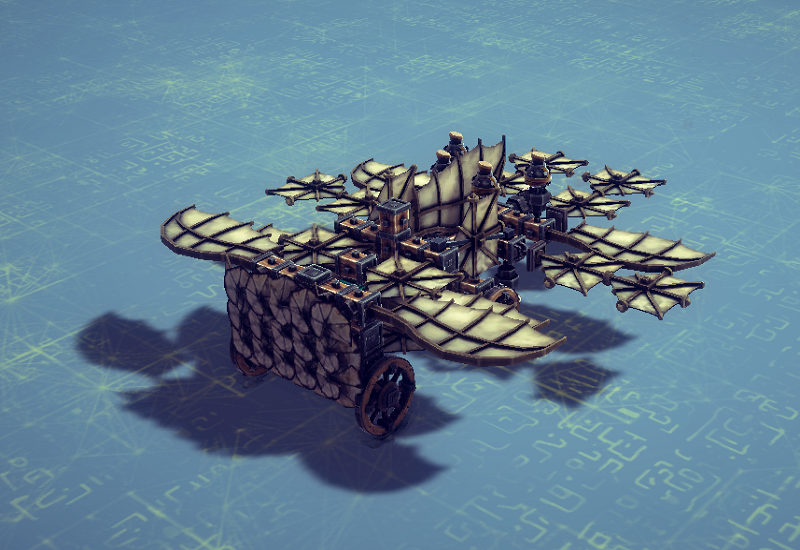

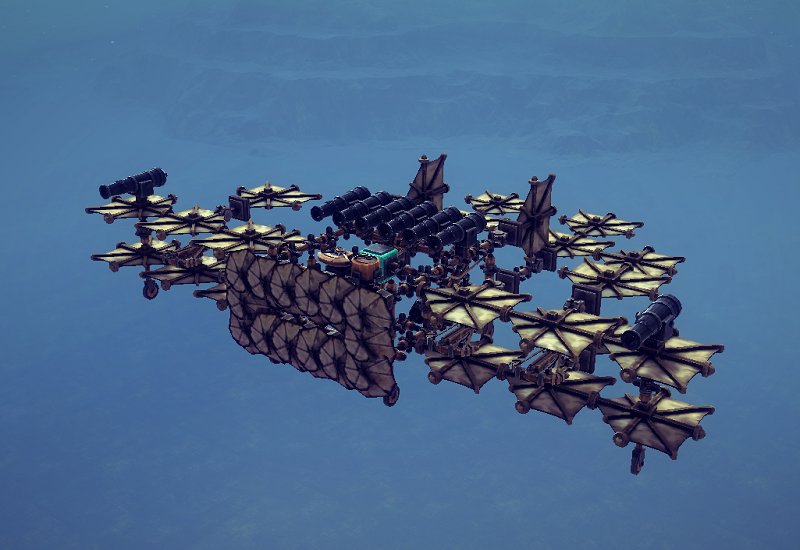

試作8号機(TEST-8)

完全新作機。操縦性の改善を諦め、搭載爆弾数を増やすことで、数打ちゃ当たる戦法に切り替えた機体。

7号機の爆弾を2発に対して、8発の爆弾を搭載できる大型機。それまでの鳥のような機体から離れ、クワガタのような形状をしている。

大型化の代償として操縦性が悪化し、急激な上昇と急激な下降を繰り返しながら飛ぶ姿は、まるで空中で溺れているかのよう。

見た目と相まって非常に禍々しい機体。

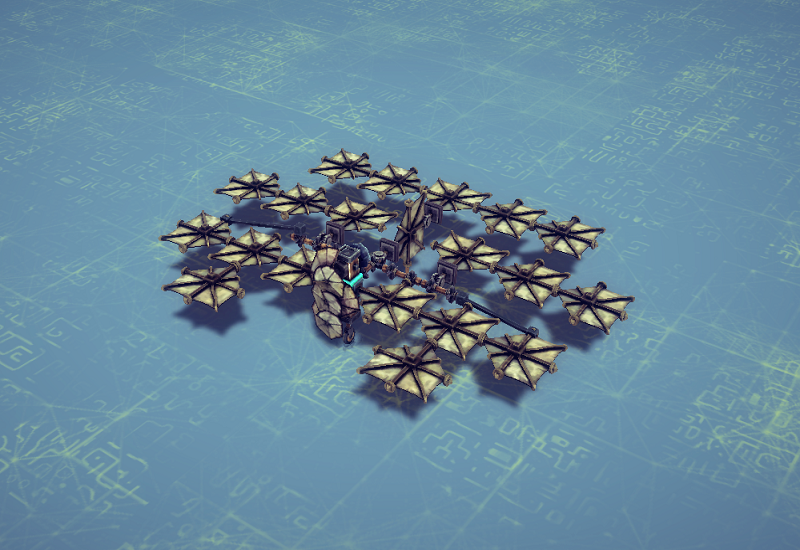

試作9号機(TEST-9)

完全新作機。それまで前部だけにつけていたプロペラを、後部にも搭載すれば操縦性が上がるのではないかとの発想で制作された機体。

大型だった8号機からさらに大型化している。

だが、大型化のわりにバランスが悪かったためか、滑走路から飛び立つことはできなかった。

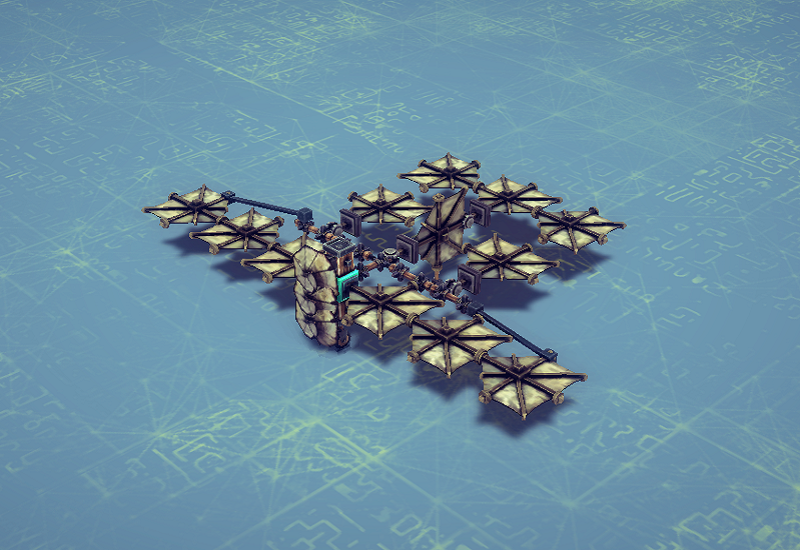

試作10号機(TEST-10)

完全新作機。9号機の大型化を反省し、小型機で後部プロペラを試作した機体。

しかし、機体バランスが悪かったためか、なかなか飛び立つことができず、無理やり飛び立たせるために8機ものプロペラを搭載。

何とか飛び立つことには成功したものの、離陸直後に急上昇をし、そのまま落下してしまうため、製作が放棄された。

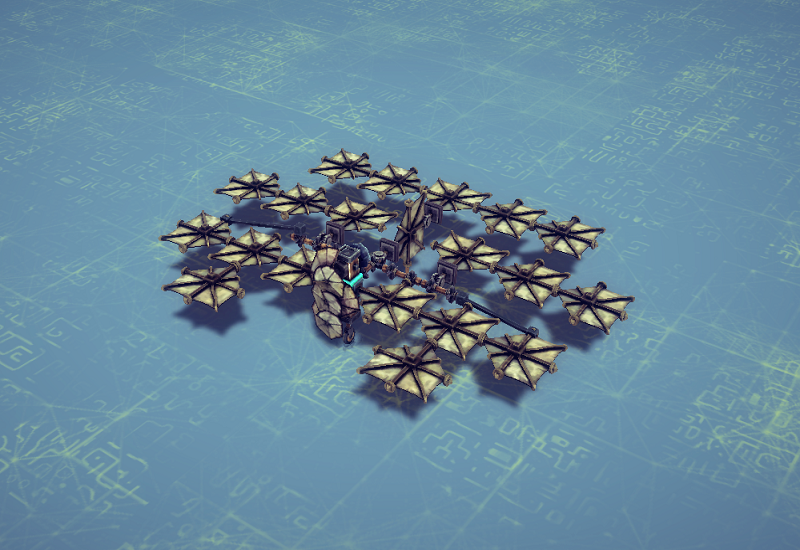

試作11号機(TEST-11)

完全新作機。10号機と同じコンセプトで設計された。

こちらの機体は飛行には成功したが、前後のプロペラは操縦性に寄与せず、4号機より操縦性に劣る結果となってしまった。

試作12号機(TEST-12)

11号機をベースに、機体の左右バランス調整の自動化を試みた機体。

試作の結果、自動化には膨大な手間がかかることが判明し、開発凍結となった。

試作13号機(TEST-13)

完全新作機。

それまでの機体では、機体を左右(ロール方向)に傾けることで旋回を行っていたが、左右に傾けたことで機体バランスが失われ、事故の原因となっていた。

本機では、旋回を機体の前部を左右(ピッチ方向)に折り曲げること旋回を行えるようにしたため、ロール方向に機体を傾ける必要性が無くなり、操縦性が大きく改善した。

試作14号機(TEST-14)

14号機に対空クロスボウ3門、陸用爆弾2発を搭載した武装機。

しかし武装の重量でせっかくの操縦性が極度に悪化した。

試作15号機(TEST-15)

13号機をベースに、機体前後の重量バランスを徹底的に改善した機体。

結果として13号機から更に操縦性が向上した。

特に、これまでの機体に特徴的であった、上昇と下降を繰り返す動作が高いレベルで改善されている。

操縦性がかつての機体から著しく向上したため、コックピット視点操作に対応がされ、そのための左右角度計が搭載された。

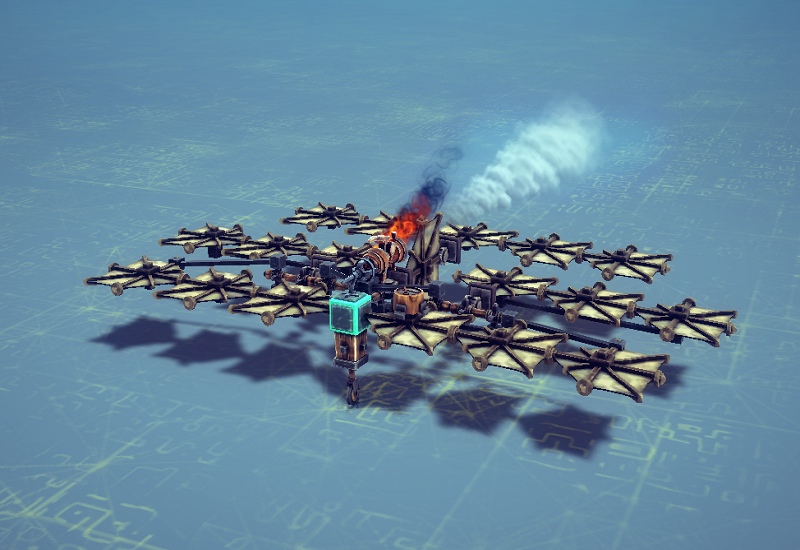

試作16号機(TEST-16)

15号機に2門のカノン砲を搭載した機体。

コックピット視点からの操縦で、見事地上攻撃試験を成功させた。

試作17号機(TEST-17)

カノン砲は1門につき1発しか打てないため、16号機をベースにカノン砲の増設を行った機体。

当初は8門のカノン砲を搭載したが、離陸に失敗し、6門のカノン砲でも操縦性が極度に悪化したため、4門となった。

バランス改善のため機体自体にも改良がおこなわれたが、カノン砲は重いため、操縦性は16号機から悪化した。

また、操縦性の悪化に伴い、コックピットに高度計、速度計の設置が必要となったが、その設置スペースも存在しない。

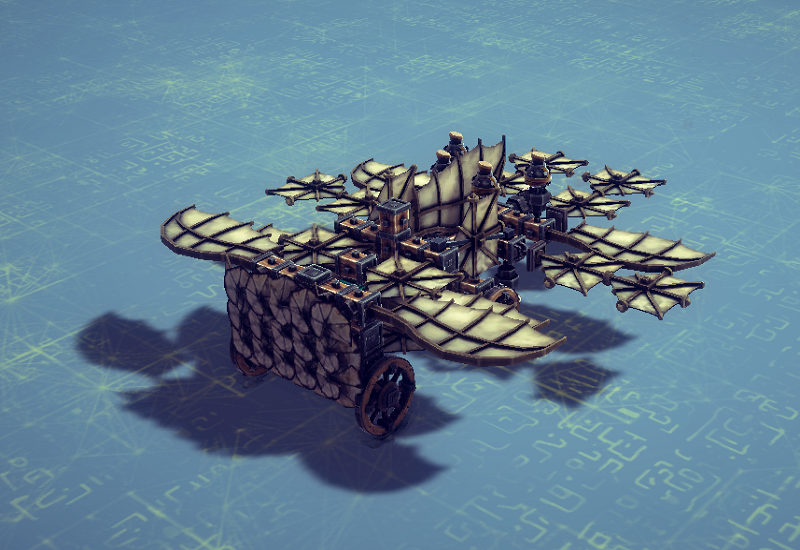

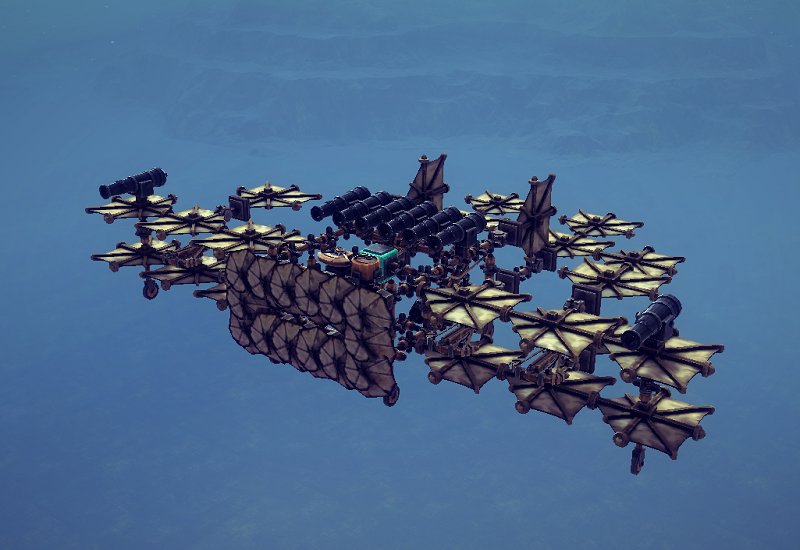

試作18号機(TEST-18)

完全新作機。13,15号機で得たデータを元に、可能な限り操作性を保ったまま、多数の武装を搭載できる大型機を開発した。

本設計局初の複葉機。

武装はカノン砲8門、前部クロスボウ4門、後部クロスボウ2門、地上用爆弾2発。試作段階では最大で20門近いカノン砲が搭載されたが、操縦性を著しく悪化させるため、現在の数に落ち着いた。

大型機のわりに操作性も悪くなく、機体のコンセプトとしては一定の成功を収めている。

大型機によるスペースの余裕から、高度計、速度計も設置したが、15号機ファミリーで活躍した左右角度計は原因不明の不調から撤去された。

クロスボウは前部の4門のほか、対空戦闘を意識して後部に2門備えているが、機体操作の余裕がないため、命中可能性は非常に低く、クロスボウ自体も対航空機性能が高くないとこが判明しているが、クロスボウは機体重量にほとんど影響を与えないため、撤去はされていない。

多彩な武装を備えた本機ではあるが、操作量の問題から、全ての武装を使いこなすのが難しいという課題も明らかとなった。

試作19号機(TEST-19)

18号機をベースに、試作ジェットエンジンを搭載した航空機。

6門のジェットエンジンの推力は圧倒的であり、高い速度と高空航行を可能とした。

また、推力が極めて強いため、多少運動性に難があっても、急上昇することで機体姿勢を立て直す時間を確保するとができ、運動性の問題が大きく改善された。

しかし、強すぎる推力のために機体が空中分解する事故も多発した。

試作20号機(TEST-20)

15号機をベースに、試作ジェットエンジンを搭載した航空機。

大型ゆえに耐久性に問題を抱えていた19号機に代わり、小型の15号機をベースとし、エンジンも1基とすることで、空中分解の問題がある程度改善された。

しかし、機体強度の強化は行っているものの、依然として高高度から急降下して速度が出た場合、そこから機体姿勢を立て直そうとすると空中分解が発生する問題がある。

試作21号機(TEST-21)

20号機をベースに、カノン砲2門を搭載した武装機。

最大で20門程度のカノン砲搭載も試され、ジェットエンジンも最大で4基搭載されたが、いずれも操縦性に致命的な欠陥を抱えており、実用性を考慮した結果、ジェットエンジン1基、カノン砲2門となった。

本機は設計局初の着陸試験も実施され、見事成功を収めている。

その後、これまで使用していた手榴弾に対し、ボム爆弾が対地爆撃に対して高い威力を発揮することが判明したため、ボム爆弾2発が搭載された。

試作22号機(TEST-22)

15号機をベースに、ボム爆弾2発を搭載できるようマイナーチェンジを施した機体。

ジェットエンジンは速度が速すぎて精密爆撃に向かないことが判明したため、低速のプロペラ機に爆装を施した。

一定の命中率は獲得したものの、なおも命中率に不満が残る結果となった。

開発系統

1号機(初号機)→2号機(改良型)→3号機(熱気球試作)

4号機(運動性能強化)→5号機(自動操作試作)

→7号機(爆装)⇒8号機(大型爆撃機)

6号機(オスプレイ試作)

9号機(前後動力試作)⇒10号機(小型化)→11号機(改良型)

13号機(操作性改善)→14号機(爆装)

→15号機(操作性改善)→16号機(武装搭載)→17号機(武装強化)

→20号機(ジェット化)→21号機(武装搭載)

→22号機(爆装)

18号機(大型重武装)→19号機(ジェット化)

元ネタのゲームはコチラ

〈トップページへ戻る〉