VictoriaR 担当国はプロイセン 1836年スタート

国内に工場建てまくって鉄道引きまくって、得た金で軍拡と植民地建設

ドイツ統一戦争イベントでオーストリアに和平案を飲ませ、さらにパリを燃やすことで統一イベントが発生

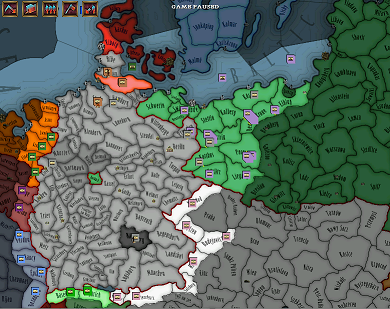

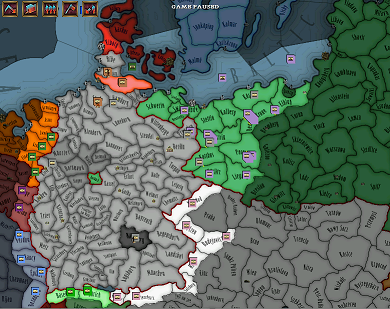

無事ドイツはカイザーの元に統一される

しかし喜んだのもつかの間、badboy値(hoi2で言うとこの好戦性)が高くなりすぎたため、対仏勝利直後にイギリス・ロシアから宣戦布告される

フランス戦の時点でかなり厳しい戦いを強いられていたため、溜まっていた戦争疲労度と軍拡で赤字続きの財政が爆発

軍量的にも、とにかく片方と講話しないとどうにもならないため、涙を飲んでベルリン以東をロシアに割譲する

現在のドイツのような領土になってしまったが、東方の国土は絶対取り返すので覚えてろよロシア

ロシアとの講話により、戦争相手がイギリス一国になったので、上陸してくる敵を陸軍で殲滅しつつ、イギリスで厭戦感情が広がるのを待って講話(海軍?何それ、おいしの?)

フランスとの講話以来ようやく平和が訪れたので、国民に重税を課して借金を返す

借金の利息の支払いで国民の血税がほとんど吸いとられるため、仕方なく海外植民地もオランダに売却

借金も減ってきて、なんとか財政が回りだし、ドイツ統一によって得た地域に工場の建設なんかを建てていたところ、突如としてフランスが宣戦布告

いまだ借金が完済しきれておらず、戦争疲労度も回復しきっていなかったので戦争したくはなかったが、あちらから攻撃してきたため、仕方なく応戦、白紙講話を取り付けるためパリを再び燃やす

一方イタリアがなぜかスイスを攻撃しており、スイスに独立保証をしていたフランスはイタリアにも宣戦布告

フランスが2正面戦争を始めたため、ドイツもこれを機に賠償金獲得を目指してさらに奥へ奥へ進撃するが、ここで突如ロシアが再度宣戦布告してくる

ロシア国境がら空きのため、ベルリンは開戦から数日で陥落

我が国はフランスと緊急で白紙講話を結び、東部戦線へ急ぐ

だがフランス帰りのドイツ主力軍がロシア軍と接触したとき、国土の北半分はロシアの占領下にあり、ドイツ軍は善戦するも戦局は必ずしも好転せず、かといってこれ以上の国土割譲をすれば、ただでさえドイツ連邦共和国(1991~)の国土がドイツ連邦共和国(1949~)になってしまうため、とにかく戦い続ける

なんとか借金にまみれてた戦い続けたところ、ロシアが根負けしたのか、それとも野戦師団の殲滅が効いたのか、あっさり白紙講話を受諾

我が国はようやく、ようやく平和を取り戻した

しかし借金の額はさらに増えており、これを返済するため大増税を行うも、さすがに国民がブチギレ、反乱祭りが始まる

ドイツ帝国軍はそれまでも前方の侵略軍と背後の敗北主義者両方と戦い続けてきたが、今回の蜂起はロシア軍を撃退したドイツ軍にも手がつけられず、全土が反乱勢力の手に落ちていく

さらにオーストリア帝国が我が国に宣戦布告し、バイエルン割譲の和平案を断られたプレイヤーはまじめに心が折れかける

しかし反乱軍がベルリンを占領したことによりドイツ革命イベントが発生、全土を占領していた反乱軍は嘘のように消え去る

革命後に主導権を握った勢力も、他国に目をつけられるような社会主義者ではなく、穏和な自由主義者の勢力であり、背後の敵が消え去ったドイツ軍は一気にオーストリア領へ流れ込む

各国軍の強さで言えば、ロシア>ドイツ>フランス>オーストリアのため、本気のドイツ軍であればオーストリア軍など敵ではなく、借金返済のため軍縮を行いながらウィーンを陥落させる

せっかくなので賠償金を貰い講話、ようやく、ようやく、ようやくドイツに平和が訪れる

自由主義政党による税率制限の中、なんとか借金を返済

講和条約の期限切れにまで多少時間があったため、対露戦に向けて軍備増強を行う

そして対露講話から5年が経過し、講和条約が期限切れしたことでロシアが再び我が国へ宣戦布告する

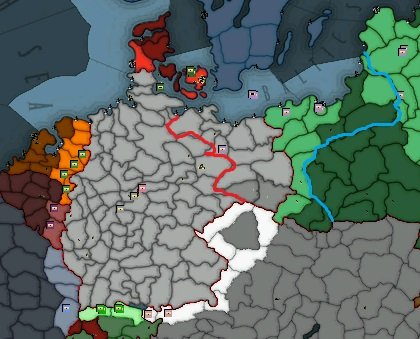

万全の体制を整えていた我が国は国境付近でロシア軍を殲滅し、さらに奥地へ進撃、ミンスクまで落としたところでロシアが講話を受諾する

赤の旧国境線から、画像のラインまで領土を奪還することに成功する

ちなみに水色のラインがロシアに奪われる前の本来のドイツ領土

今回の戦争でロシア軍が大規模な殲滅を受けたため、欧州での軍事バランスが狂ったらしく、イギリスがロシアに宣戦布告

ロシアはイギリス相手に大敗北を喫し、あろうことか我が国固有の領土である東プロイセンの一部をイギリスに割譲してしまう

これにより我が国は近々イギリスとも戦争することが決定

VicRプレイから考察する近代ドイツ史

ドイツ帝国が植民地獲得競争において遅れをとったのは、ドイツ統一に影響力を注ぐ必要があったからであった

そしてドイツが一連の戦争により統一されたとき、世界において残されたパイはあまりに少なく、ドイツは他国の植民地へ目をつけざるを得なかったのである